2025年10月29日

🧩発達障害グレーゾーンの中学生の行動のヒミツ

― 先行刺激よりも「大人の反応」が大切な理由 ―

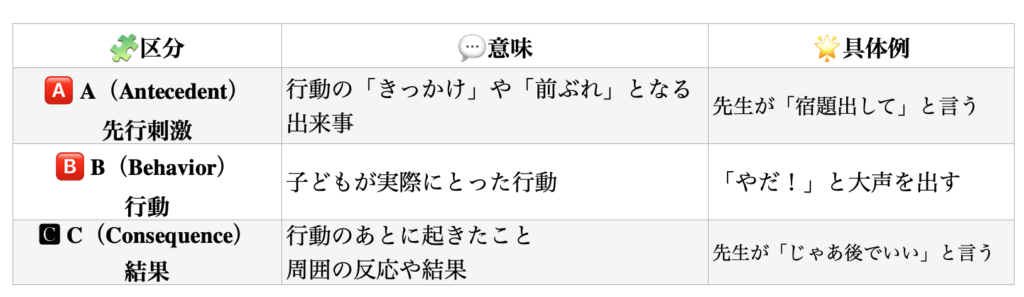

発達障害やグレーゾーンの子どもの行動を理解するときに役立つのが「ABC分析」という考え方です。

何やら難しそうな言葉に見えますが、そんなことはありません!

行動を「きっかけ(A)」「行動(B)」「結果(C)」の3つで整理する方法です。

ABC分析とは

発達に凸凹のある子どもの行動は、前後のつながりで見ると原因を見つけやすくなります。

特に「C=結果(大人の反応)」が、次の行動に強く影響するのです。

行動は「結果」で学習される

子どもたちは、行動のあとに何が起きたかによって次の行動を学びます。

たとえば――

つまり、行動は「結果」によって強化されたり、減ったりします。

これが「行動は結果で変わる」というABC分析の基本です。

先行刺激の調整よりも「結果」が大事な理由

もちろん、きっかけ(A)を工夫することも大切です。

たとえば、疲れている時間に難しい課題を出さない、見通しを伝えるなど。

しかし、現実にはすべてのきっかけをコントロールするのは難しいですよね。何が起こるかわからない毎日。大人が全てコントロールできるかと言われれば、無理な話です。

それに対して、行動のあとの大人の反応(C)は、いつでも変えられます。

そしてこの「反応」こそが、子どもにとって最も強い「学びのサイン」になります。

大人の反応が「学習の方向」を決める

発達障害やグレーゾーンの子どもは、相手の表情や空気を読んで行動を変えるのが苦手です。

そのため、「そのあとにどんな結果があったか」で学習していく傾向が強いのです。

だからこそ、大人が意識的に反応を選ぶことが大切です。

この積み重ねが、行動を安定させる大きなカギになります。

たとえばこんな対応

✖️「また忘れたの?何回言ったらわかるの!」

→ 子どもは『注意される=構ってもらえるなあ』と感じるこも。

⭕️「今日はちゃんと持って来られたね!助かるよ」

→ 忘れなかったときに褒めることで、良い行動が続きやすくなります。

まとめ

子どもの行動を変える最初の一歩は、「大人の反応を変えること」。

先行刺激を調整して困った行動を起こさせないことは大事なことですし、確かに、大人にとっては「楽」です。ほっとしますよね。だって、イライラしたり叱ったりしなくて済むわけですから。でも、それだけでは、「本当の成長ではない」とわたしは思います。

さぁ!今日からできる小さな意識の変化を子どもの大きな成長につなげましょ。