2025年10月30日

🫧発達障害グレーゾーンの子どもにとって、メダカのお世話が役立つ理由

発達障害やグレーゾーンと呼ばれる子どもたちは、感覚が過敏だったり、注意が続きにくかったり、順序立てて行動することが苦手だったりします。そのような子どもたちにとって、「メダカのお世話」は意外にもたくさんの力を育ててくれる活動です。

①感覚をやさしく刺激してくれる

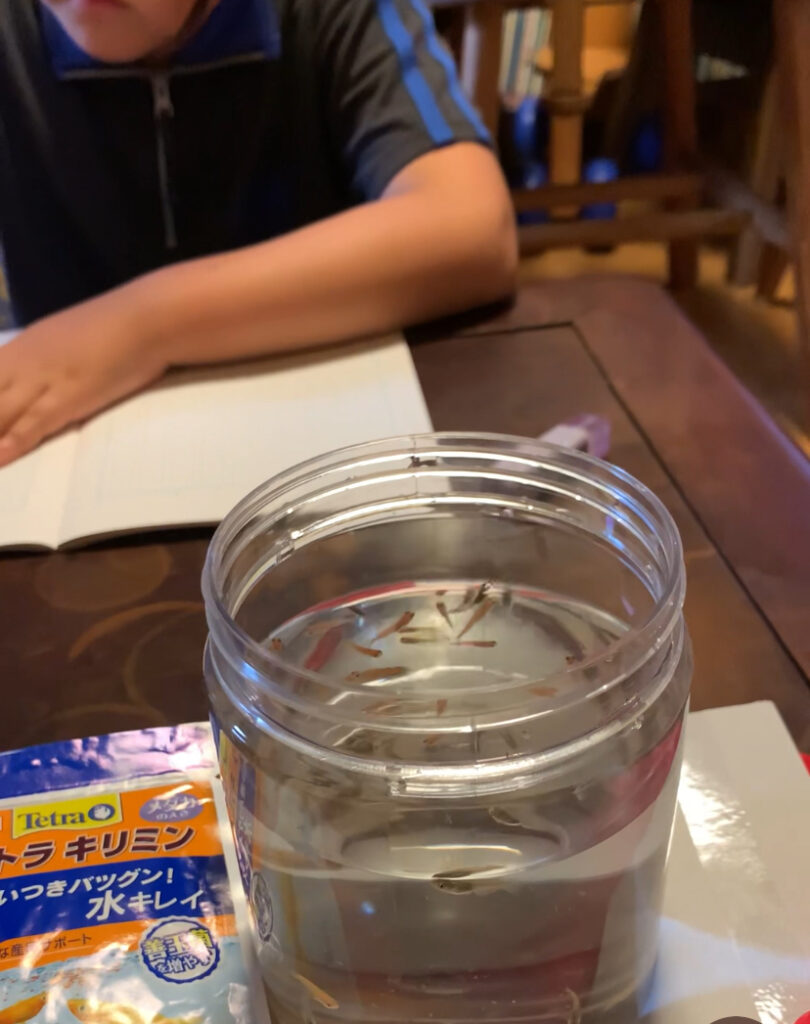

水の中をゆ~らゆら泳ぐメダカの姿を見ていると、自然に心が落ち着きます。水の音や、エサをあげるときの小さな動きも、視覚・聴覚・触覚をバランスよく刺激してくれます。

感覚が過敏だったり鈍かったりする子どもにとって、無理のない感覚体験になるのです。

②「見通し」や「手順」を覚えやすい

メダカのお世話には決まった流れがあります。「朝、エサをあげる」「週に一度、水を替える」など、決まった順番で行う活動は、発達障害グレーゾーンの子が安心できるポイントです。こうした繰り返しの中で、見通しをもって行動する力が身につきます。

③「待つ」「加減する」経験ができる

エサをあげすぎると水が汚れたり、メダカが弱ったりします。この体験から、子どもは「ちょうどいい加減」を学びます。これは、発達に課題のある子が苦手としやすい自己コントロールを育てる貴重な経験!

④「自分が育てている」という自信が育つ

自分の手で世話をしたメダカが元気に泳いでいると、子どもは大きな達成感を感じます。

「ぼくが」「わたしが」という気持ちが、自己効力感(自分にもできるという自信)を高めます。学校や家庭で失敗体験が多い子にとって、メダカは成功体験をくれる存在です。

⑤小さな命を通して、共感の心が育つ

生き物を世話していると、「お腹すいたかな?」「寒くないかな?」と、自然に相手を思う気持ちが芽生えます。また、慣れてくるとメダカたちはエサをくれる人を見つけて集まって来てくれます。可愛いです❤️発達障害グレーゾーンの子どもが苦手としやすい共感性や情緒の安定を育てる効果があります。

⑥学びへの興味も広がる

メダカの成長を観察して日記を書いたり、水の量を計算したり…。お世話を通して、国語や理科、算数の学びにもつながります。「好き」から始まる学びは、子どもの内発的動機づけを高めてくれます。

🌿まとめ

メダカのお世話は、

・感覚の調整

・手順の理解

・自己コントロール

・自信の育成

・共感性の発達

を自然に育てる、小さな療育活動です。

おうちや教室に小さな水槽を置いてみるだけで、子どもの「できた!」が増えていくかもしれません。

メダカは、子どもの心の成長をそっと見守ってくれる小さな先生です